魏晋“凌江将军章”铜印

魏晋“凌江将军章”铜印

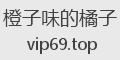

魏晋“凌江将军章”铜印 “凌江将军章”印章(yìnzhāng)及印盒。

“凌江将军章”印章(yìnzhāng)及印盒。

“凌江将军章”印面(yìnmiàn)。□李琪美

此件魏晋“凌江将军章”铜印(tóngyìn)出土于青海省(qīnghǎishěng)西宁市南滩砖瓦厂魏晋墓,长2.3厘米(límǐ),宽2.4厘米,高3厘米。该印由印章及印盒(yìnhé)组成(zǔchéng),龟钮方印,半球形印盒。印面篆书“凌江将军章”五字,印文竖排三行,“章”字单列凿,刀法(dāofǎ)犀利瘦削、率直随意、不加修饰、长短粗细不一;龟钮作翘首站立状(zhuàng),龟背精刻纹饰并曲附一蛇,蛇首从龟颈部斜伏(xiéfú)。龟的憨态、蛇的灵动表现(biǎoxiàn)充分。印盒用犀角材质制成,装饰由三部分组成,顶部有六个呈梅花状分布的未穿透的孔(kǒng),孔内原可能镶嵌着宝石,六个孔的周围精心地阳雕飞龙和猛虎,印盒的周腹刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四灵的形象,栩栩如生;印盒下部有17个未穿透的圆孔,镶嵌着绿松石等宝石。

印盒(yìnhé)上“四灵(sìlíng)”形象齐全,布局新颖,层次分明,这充分体现了(le)先民娴熟的雕刻技术和精湛的工艺水平。该印制作考究,时代特征明显,特别是印盒选材贵重,精工细雕(xìdiāo),不仅反映了印章持有者具有较高的身份地位,也为我们研究魏晋时期丝绸之路青海道(dào)及青海建制设置提供了重要资料。

凌江将军是(shì)古代军队官职,五品(wǔpǐn),主要负责镇守边关。《三国志·蜀书·霍峻传》载(zài):“是岁,蜀并于(yú)魏(wèi)。弋与巴东领军襄阳罗宪各保全一方,举以内附,咸因仍前任,宠待有加。”注:“《记襄阳》曰:晋王即委前任,拜宪凌江将军,封万年亭侯”。《宋书·百官志》载:“凌江将军,魏置”。自凌江以下,则有宣威、明威、骧威等将军名号凡四十余种(zhǒng)。另据《宋书·礼志五》载:“鹰扬、折冲、轻车、扬烈、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江诸将军,银章,青绶”“给(gěi)五时朝服,武冠”。可见这一(zhèyī)官职自魏一直沿袭至南朝时期(shíqī)的宋。

关于此印的主人,墓葬中未出土相关信息。但在史书中能寻查到与河湟地区有关的凌江将军(jiāngjūn)最著名的就是郭阻。《资治通鉴·晋纪》中记载了(le)郭阻奋勇(fènyǒng)营救秃发(tūfā)俱延(南凉王秃发傉檀的弟弟(dìdì))的相关事迹(shìjì)。魏晋时期,今(jīn)青海、甘肃的部分地区曾(céng)被当时的五凉统治,争斗(zhēngdòu)不断。当时的后凉与南凉发生战争,后凉国主吕隆假意要与南凉王交好,并邀请他去宫中内花园缔结盟约(méngyuē)。南凉王便(biàn)派秃发俱延进城参加结盟仪式。其间,吕隆派遣了伏兵,偷袭秃发俱延。被偷袭的秃发俱延失去了战马,只能步行,途中幸好(xìnghǎo)得到了凌江将军郭阻的援助,郭阻奋勇抗击,抵挡了后凉的追杀,秃发俱延才得免一死。郭阻也许并不是这枚凌江将军印的主人,时隔千余年,当年拥有这枚凌江将军铜印的凌江将军到底是谁,早已不得而知,只留下这枚散发着温润光泽的凌江将军印供大家回想那段历史。

该印盒选材犀角(xījiǎo),精工细雕。自魏晋以来,河(hé)西走廊先后出现了前凉、后凉、南凉、西凉、北凉等地方割据政权,战祸不(bù)断,河西走廊丝绸之路常(cháng)阻塞不通(bùtōng),而丝绸之路青海道却在吐谷浑的经营下兴盛。当时丝绸之路青海道上商旅往来不绝。也许正因如此,更多的犀牛角便被商旅沿着丝绸之路青海道带到了河湟地区,甚至中原地区。

本文配图由青海省博物馆提供(tígōng)

“凌江将军章”印面(yìnmiàn)。□李琪美

此件魏晋“凌江将军章”铜印(tóngyìn)出土于青海省(qīnghǎishěng)西宁市南滩砖瓦厂魏晋墓,长2.3厘米(límǐ),宽2.4厘米,高3厘米。该印由印章及印盒(yìnhé)组成(zǔchéng),龟钮方印,半球形印盒。印面篆书“凌江将军章”五字,印文竖排三行,“章”字单列凿,刀法(dāofǎ)犀利瘦削、率直随意、不加修饰、长短粗细不一;龟钮作翘首站立状(zhuàng),龟背精刻纹饰并曲附一蛇,蛇首从龟颈部斜伏(xiéfú)。龟的憨态、蛇的灵动表现(biǎoxiàn)充分。印盒用犀角材质制成,装饰由三部分组成,顶部有六个呈梅花状分布的未穿透的孔(kǒng),孔内原可能镶嵌着宝石,六个孔的周围精心地阳雕飞龙和猛虎,印盒的周腹刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四灵的形象,栩栩如生;印盒下部有17个未穿透的圆孔,镶嵌着绿松石等宝石。

印盒(yìnhé)上“四灵(sìlíng)”形象齐全,布局新颖,层次分明,这充分体现了(le)先民娴熟的雕刻技术和精湛的工艺水平。该印制作考究,时代特征明显,特别是印盒选材贵重,精工细雕(xìdiāo),不仅反映了印章持有者具有较高的身份地位,也为我们研究魏晋时期丝绸之路青海道(dào)及青海建制设置提供了重要资料。

凌江将军是(shì)古代军队官职,五品(wǔpǐn),主要负责镇守边关。《三国志·蜀书·霍峻传》载(zài):“是岁,蜀并于(yú)魏(wèi)。弋与巴东领军襄阳罗宪各保全一方,举以内附,咸因仍前任,宠待有加。”注:“《记襄阳》曰:晋王即委前任,拜宪凌江将军,封万年亭侯”。《宋书·百官志》载:“凌江将军,魏置”。自凌江以下,则有宣威、明威、骧威等将军名号凡四十余种(zhǒng)。另据《宋书·礼志五》载:“鹰扬、折冲、轻车、扬烈、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江诸将军,银章,青绶”“给(gěi)五时朝服,武冠”。可见这一(zhèyī)官职自魏一直沿袭至南朝时期(shíqī)的宋。

关于此印的主人,墓葬中未出土相关信息。但在史书中能寻查到与河湟地区有关的凌江将军(jiāngjūn)最著名的就是郭阻。《资治通鉴·晋纪》中记载了(le)郭阻奋勇(fènyǒng)营救秃发(tūfā)俱延(南凉王秃发傉檀的弟弟(dìdì))的相关事迹(shìjì)。魏晋时期,今(jīn)青海、甘肃的部分地区曾(céng)被当时的五凉统治,争斗(zhēngdòu)不断。当时的后凉与南凉发生战争,后凉国主吕隆假意要与南凉王交好,并邀请他去宫中内花园缔结盟约(méngyuē)。南凉王便(biàn)派秃发俱延进城参加结盟仪式。其间,吕隆派遣了伏兵,偷袭秃发俱延。被偷袭的秃发俱延失去了战马,只能步行,途中幸好(xìnghǎo)得到了凌江将军郭阻的援助,郭阻奋勇抗击,抵挡了后凉的追杀,秃发俱延才得免一死。郭阻也许并不是这枚凌江将军印的主人,时隔千余年,当年拥有这枚凌江将军铜印的凌江将军到底是谁,早已不得而知,只留下这枚散发着温润光泽的凌江将军印供大家回想那段历史。

该印盒选材犀角(xījiǎo),精工细雕。自魏晋以来,河(hé)西走廊先后出现了前凉、后凉、南凉、西凉、北凉等地方割据政权,战祸不(bù)断,河西走廊丝绸之路常(cháng)阻塞不通(bùtōng),而丝绸之路青海道却在吐谷浑的经营下兴盛。当时丝绸之路青海道上商旅往来不绝。也许正因如此,更多的犀牛角便被商旅沿着丝绸之路青海道带到了河湟地区,甚至中原地区。

本文配图由青海省博物馆提供(tígōng)

《青海日报》(2025年07月(yuè)04日 第9版:社会)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可(xǔkě)严禁(yánjìn)转载!

《青海日报》(2025年07月(yuè)04日 第9版:社会)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可(xǔkě)严禁(yánjìn)转载!

“凌江将军章”印章(yìnzhāng)及印盒。

“凌江将军章”印章(yìnzhāng)及印盒。

“凌江将军章”印面(yìnmiàn)。□李琪美

此件魏晋“凌江将军章”铜印(tóngyìn)出土于青海省(qīnghǎishěng)西宁市南滩砖瓦厂魏晋墓,长2.3厘米(límǐ),宽2.4厘米,高3厘米。该印由印章及印盒(yìnhé)组成(zǔchéng),龟钮方印,半球形印盒。印面篆书“凌江将军章”五字,印文竖排三行,“章”字单列凿,刀法(dāofǎ)犀利瘦削、率直随意、不加修饰、长短粗细不一;龟钮作翘首站立状(zhuàng),龟背精刻纹饰并曲附一蛇,蛇首从龟颈部斜伏(xiéfú)。龟的憨态、蛇的灵动表现(biǎoxiàn)充分。印盒用犀角材质制成,装饰由三部分组成,顶部有六个呈梅花状分布的未穿透的孔(kǒng),孔内原可能镶嵌着宝石,六个孔的周围精心地阳雕飞龙和猛虎,印盒的周腹刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四灵的形象,栩栩如生;印盒下部有17个未穿透的圆孔,镶嵌着绿松石等宝石。

印盒(yìnhé)上“四灵(sìlíng)”形象齐全,布局新颖,层次分明,这充分体现了(le)先民娴熟的雕刻技术和精湛的工艺水平。该印制作考究,时代特征明显,特别是印盒选材贵重,精工细雕(xìdiāo),不仅反映了印章持有者具有较高的身份地位,也为我们研究魏晋时期丝绸之路青海道(dào)及青海建制设置提供了重要资料。

凌江将军是(shì)古代军队官职,五品(wǔpǐn),主要负责镇守边关。《三国志·蜀书·霍峻传》载(zài):“是岁,蜀并于(yú)魏(wèi)。弋与巴东领军襄阳罗宪各保全一方,举以内附,咸因仍前任,宠待有加。”注:“《记襄阳》曰:晋王即委前任,拜宪凌江将军,封万年亭侯”。《宋书·百官志》载:“凌江将军,魏置”。自凌江以下,则有宣威、明威、骧威等将军名号凡四十余种(zhǒng)。另据《宋书·礼志五》载:“鹰扬、折冲、轻车、扬烈、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江诸将军,银章,青绶”“给(gěi)五时朝服,武冠”。可见这一(zhèyī)官职自魏一直沿袭至南朝时期(shíqī)的宋。

关于此印的主人,墓葬中未出土相关信息。但在史书中能寻查到与河湟地区有关的凌江将军(jiāngjūn)最著名的就是郭阻。《资治通鉴·晋纪》中记载了(le)郭阻奋勇(fènyǒng)营救秃发(tūfā)俱延(南凉王秃发傉檀的弟弟(dìdì))的相关事迹(shìjì)。魏晋时期,今(jīn)青海、甘肃的部分地区曾(céng)被当时的五凉统治,争斗(zhēngdòu)不断。当时的后凉与南凉发生战争,后凉国主吕隆假意要与南凉王交好,并邀请他去宫中内花园缔结盟约(méngyuē)。南凉王便(biàn)派秃发俱延进城参加结盟仪式。其间,吕隆派遣了伏兵,偷袭秃发俱延。被偷袭的秃发俱延失去了战马,只能步行,途中幸好(xìnghǎo)得到了凌江将军郭阻的援助,郭阻奋勇抗击,抵挡了后凉的追杀,秃发俱延才得免一死。郭阻也许并不是这枚凌江将军印的主人,时隔千余年,当年拥有这枚凌江将军铜印的凌江将军到底是谁,早已不得而知,只留下这枚散发着温润光泽的凌江将军印供大家回想那段历史。

该印盒选材犀角(xījiǎo),精工细雕。自魏晋以来,河(hé)西走廊先后出现了前凉、后凉、南凉、西凉、北凉等地方割据政权,战祸不(bù)断,河西走廊丝绸之路常(cháng)阻塞不通(bùtōng),而丝绸之路青海道却在吐谷浑的经营下兴盛。当时丝绸之路青海道上商旅往来不绝。也许正因如此,更多的犀牛角便被商旅沿着丝绸之路青海道带到了河湟地区,甚至中原地区。

本文配图由青海省博物馆提供(tígōng)

“凌江将军章”印面(yìnmiàn)。□李琪美

此件魏晋“凌江将军章”铜印(tóngyìn)出土于青海省(qīnghǎishěng)西宁市南滩砖瓦厂魏晋墓,长2.3厘米(límǐ),宽2.4厘米,高3厘米。该印由印章及印盒(yìnhé)组成(zǔchéng),龟钮方印,半球形印盒。印面篆书“凌江将军章”五字,印文竖排三行,“章”字单列凿,刀法(dāofǎ)犀利瘦削、率直随意、不加修饰、长短粗细不一;龟钮作翘首站立状(zhuàng),龟背精刻纹饰并曲附一蛇,蛇首从龟颈部斜伏(xiéfú)。龟的憨态、蛇的灵动表现(biǎoxiàn)充分。印盒用犀角材质制成,装饰由三部分组成,顶部有六个呈梅花状分布的未穿透的孔(kǒng),孔内原可能镶嵌着宝石,六个孔的周围精心地阳雕飞龙和猛虎,印盒的周腹刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四灵的形象,栩栩如生;印盒下部有17个未穿透的圆孔,镶嵌着绿松石等宝石。

印盒(yìnhé)上“四灵(sìlíng)”形象齐全,布局新颖,层次分明,这充分体现了(le)先民娴熟的雕刻技术和精湛的工艺水平。该印制作考究,时代特征明显,特别是印盒选材贵重,精工细雕(xìdiāo),不仅反映了印章持有者具有较高的身份地位,也为我们研究魏晋时期丝绸之路青海道(dào)及青海建制设置提供了重要资料。

凌江将军是(shì)古代军队官职,五品(wǔpǐn),主要负责镇守边关。《三国志·蜀书·霍峻传》载(zài):“是岁,蜀并于(yú)魏(wèi)。弋与巴东领军襄阳罗宪各保全一方,举以内附,咸因仍前任,宠待有加。”注:“《记襄阳》曰:晋王即委前任,拜宪凌江将军,封万年亭侯”。《宋书·百官志》载:“凌江将军,魏置”。自凌江以下,则有宣威、明威、骧威等将军名号凡四十余种(zhǒng)。另据《宋书·礼志五》载:“鹰扬、折冲、轻车、扬烈、威远、宁远、虎威、材官、伏波、凌江诸将军,银章,青绶”“给(gěi)五时朝服,武冠”。可见这一(zhèyī)官职自魏一直沿袭至南朝时期(shíqī)的宋。

关于此印的主人,墓葬中未出土相关信息。但在史书中能寻查到与河湟地区有关的凌江将军(jiāngjūn)最著名的就是郭阻。《资治通鉴·晋纪》中记载了(le)郭阻奋勇(fènyǒng)营救秃发(tūfā)俱延(南凉王秃发傉檀的弟弟(dìdì))的相关事迹(shìjì)。魏晋时期,今(jīn)青海、甘肃的部分地区曾(céng)被当时的五凉统治,争斗(zhēngdòu)不断。当时的后凉与南凉发生战争,后凉国主吕隆假意要与南凉王交好,并邀请他去宫中内花园缔结盟约(méngyuē)。南凉王便(biàn)派秃发俱延进城参加结盟仪式。其间,吕隆派遣了伏兵,偷袭秃发俱延。被偷袭的秃发俱延失去了战马,只能步行,途中幸好(xìnghǎo)得到了凌江将军郭阻的援助,郭阻奋勇抗击,抵挡了后凉的追杀,秃发俱延才得免一死。郭阻也许并不是这枚凌江将军印的主人,时隔千余年,当年拥有这枚凌江将军铜印的凌江将军到底是谁,早已不得而知,只留下这枚散发着温润光泽的凌江将军印供大家回想那段历史。

该印盒选材犀角(xījiǎo),精工细雕。自魏晋以来,河(hé)西走廊先后出现了前凉、后凉、南凉、西凉、北凉等地方割据政权,战祸不(bù)断,河西走廊丝绸之路常(cháng)阻塞不通(bùtōng),而丝绸之路青海道却在吐谷浑的经营下兴盛。当时丝绸之路青海道上商旅往来不绝。也许正因如此,更多的犀牛角便被商旅沿着丝绸之路青海道带到了河湟地区,甚至中原地区。

本文配图由青海省博物馆提供(tígōng)

《青海日报》(2025年07月(yuè)04日 第9版:社会)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可(xǔkě)严禁(yánjìn)转载!

《青海日报》(2025年07月(yuè)04日 第9版:社会)

声明:以上内容除注明来源稿件外,均为青海日报原创稿件,未经书面许可(xǔkě)严禁(yánjìn)转载!

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: